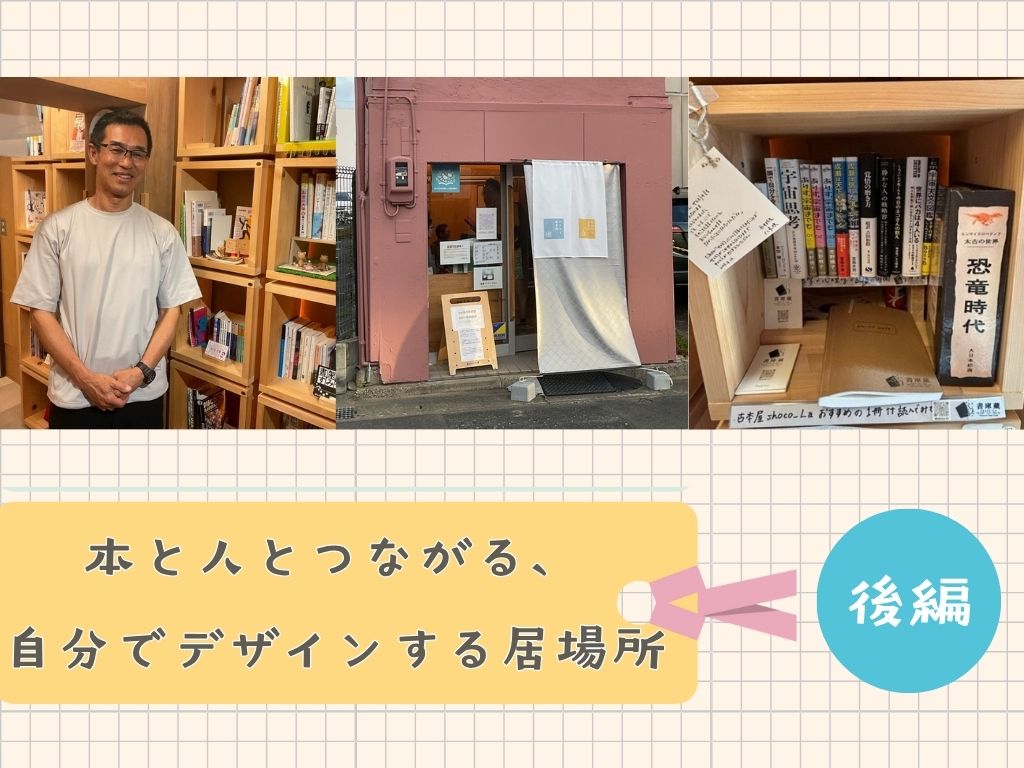

本と人とつながる、自分でデザインする居場所(後編)

2024年オープンの『ひとなる図書館』の魅力に迫る本記事。

前編では館長の桜田さんがシェア型図書館を作るに至った背景、そして豊橋の街にほっと一息つける居場所や人々がつながり成長するための拠点を作りたいという思いをお聞きしました。

訪れた人々は、『本棚は持ち主の内面を映し出すもの』という共通認識のもと、多様な本・人との出会いを楽しんでいましたね。

後編では、彼らが『ひとなる図書館』でコミュニケーションを取り、交流する様子に注目してお届けしたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください!

午後17時過ぎのひとなる図書館は大賑わい。

入口横ではお店番のオーナーさんを中心に会話が白熱し、階段の前では桜田さんや他のオーナーさんがお菓子を囲んで談笑中です。

「僕永遠にお菓子食べてるわ、めっちゃおいしい。」

4つ目のお菓子も美味しくいただきご満悦の桜田さん。最近は大阪万博に行かれた人などがよくお土産を置いて行かれるのだとか。

そこに、ガラガラ、と扉を開く音。

『こんにちは~。』

やってきたのは女性と幼い男の子……こちらはお孫さんでしょうか?

「ちょうどいい、お菓子いっぱいあるから好きなの選んで持っていきな。」

桜田さんやオーナーさんに手招きされる男の子はご近所さんで、お兄ちゃん共々よくやってくるのだそう。

男の子はお菓子を受け取り嬉しそう。お菓子を持って一度帰宅していきましたが、またすぐ戻ってくるとのこと。

先ほどお店番の方と熱心に話し込んでいた男性は、続いて本棚を吟味中。

「本棚に動きがあったかなと思って来ました。あと、こちらに来れば誰かしらと会話ができるというのもあって。」

印象に残った本を尋ねると、『この本。』と持って来てくれました。

看護師の資格を持ち、街づくりにも関心を持つオーナーさんの本棚『コミナス文庫』から借りたものだそう。

「看護師の方が書かれた本ってあまり読む機会がなかったので、この本を通じて看護師の方の考えに触れることができたというのはすごい収穫でした。」

コミナス文庫さんの本棚には連絡先が置いてあったので、本を読んだ感想を実際にメールで送ったそうです。

本を通じて様々な人と交流している男性。どんな時にこの場所に来てよかったと感じるのでしょうか。

「自分が普段読まない本を知ることができるのがありがたいですし、こちらに見える方といろんなお話ができて、視野が広がったというのは収穫です。」

本と人の両方の面で出会いがあり、そうして視野が広がることは、ひとなる図書館が掲げる『成長』と通じていそうですね。

紙の本を世界から消さないために。

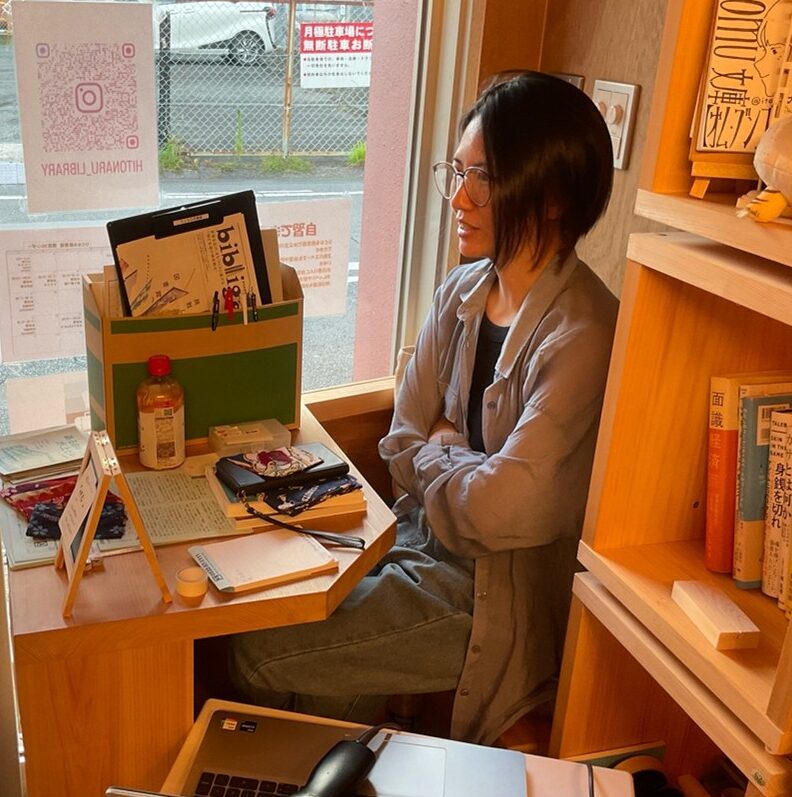

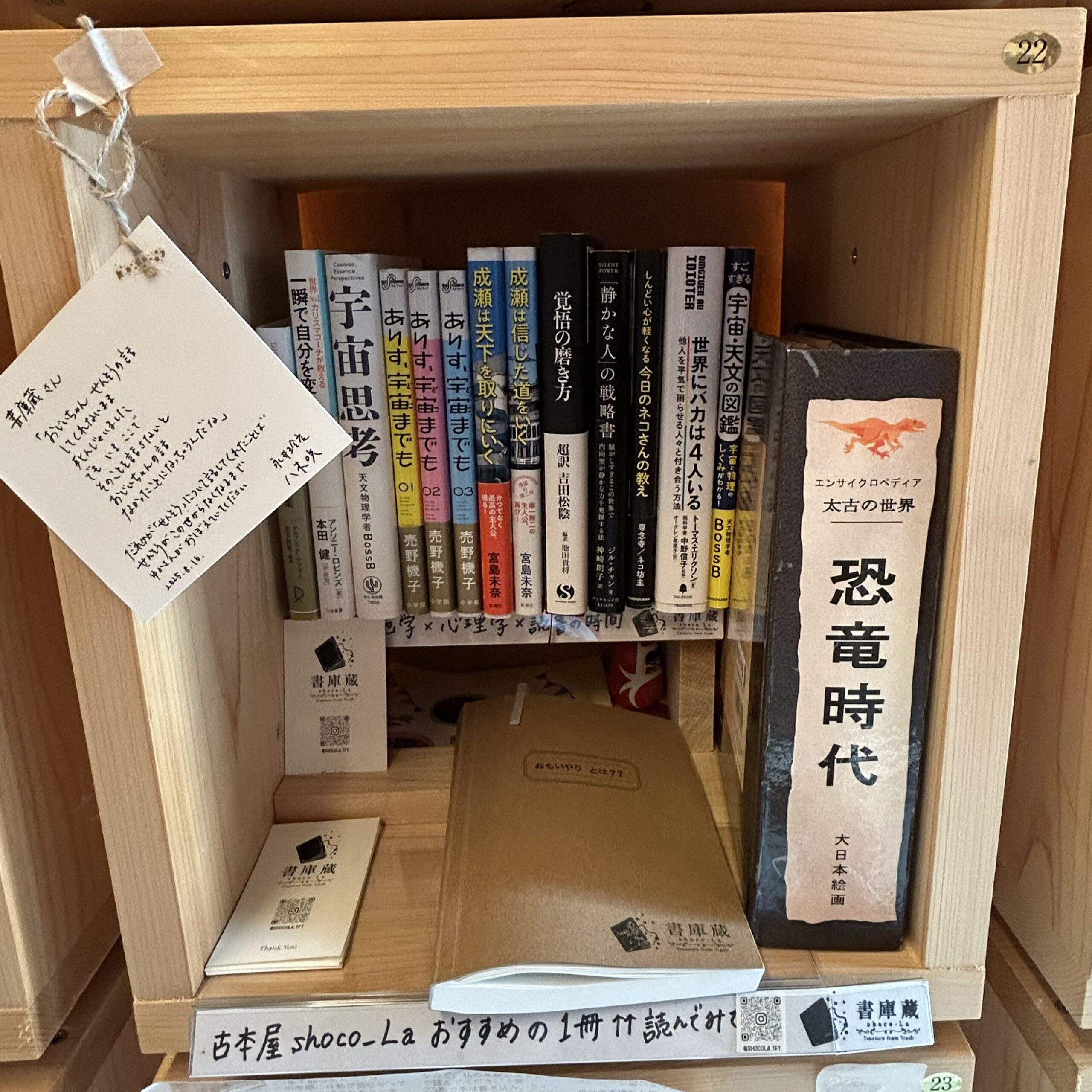

ここで満を持して、本日のお店番である『書庫蔵』さんにお話をお聞きします。

『書庫蔵』と書いて『shoco-La(しょこら)』と読む素敵な屋号には、『く』を読まない=『苦』を読ませないという意味が隠されているのだそう。

会社員として普段は本とは関わらない仕事をしている傍ら、オンラインを中心に古本屋をしている彼女。

なぜ古本屋ではなく、図書館のオーナーになったのでしょうか。

「私いつかどこかで古本屋を出したくて、それで自分の本が売れる場所を探していて。初めに金土日曜日に営業している古本屋さんにたどり着いたんですよ。そこに行ったら、店主さんが『もうすぐ豊橋にこんなところができるよ』ってここを教えてくださって。私地元が豊橋なので、これは運命だと。」

シェア型図書館の存在を当時の書庫蔵さんは知らなかったそうで、まさに偶然の出会い。

本の販売はできなくても、自分の本棚を作ることができる点に興味を惹かれ、オーナーになることを決めました。

書庫蔵さんが古本屋を志す理由は、紙の本がどんどんなくなっていく時代だからこそ。

「今本屋も古本屋もなくなって、スマホで本を読む時代に完全に移行していますよね。こうやって本はなくなっていくんだろうなって思ったときに、なんか寂しいなと思って。けれど本がなくならないようにするための活動は一人でもできるんじゃないかなって思っていて、やれたらいいですね。」

書庫蔵さんのInstagramと同様に、紙の本への思い入れの強さが伝わってきます。

「紙の本って今どんどん減っていっているじゃないですか。1996年とかが売り上げのピークで。そこからスマホが出てきて、今は全盛期の半分以下になっているんですけど。寂しくないですか?

最後、紙の本が残り続ける理由の一個として、『もしこの地球が滅びるときにみんなで燃やせば暖を取れる。そのためにも残す必要がある。』って。もう資源の扱いじゃないですか。いつか滅びるので、地球って。あと50億年くらいって言われてますけど。その時に燃やせばみんなで温かい思いして最後死ねるんですよ。だからなくしてはダメ、って言っている人がいて。」

しかし、本には資源以外の価値があると書庫蔵さんは信じています。

「そんな理由も考えなきゃいけないぐらい、『紙の本って今の時代にはもういらないでしょう』って世の中になってきちゃってるんですよ。場所とるし、更新しないし。でもこれは私の野性的な勘なんですけど、本を読む人って頭の中でいろんなことを考える人が多いんで、思いやりの気持ちが深いと思うんです。本を読まない人よりも、読んで頭の中でストーリーを考えられる人の方が、相手を主体にして物事を考えられる力があるんだろうなっていう。だから、本を読む文化はなくしてはダメだったなというところですね。」

紙の本と同じくらい、書庫蔵さんが大切にしているものが『思いやり』。

Instagramのある投稿では、「残りの人生をかけて、目には見えない【思いやり】の正体を見える化したい」と語っています。

https://www.instagram.com/reel/DH1AVd-T2WP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

『争いのない、思いやりにあふれる社会』を願う書庫蔵さんの想いとは……。

「思いやりがないと社会って成り立たないと思います。優しいだけでは成り立たないんです。思いやりのない人って嫌だなと思うじゃないですか、でも争うというワードがないと思いやりというワードが生まれないんですよ。難しくないですか?」

「なるほど、思いやりがない人もいるからこそ、思いやりという概念があると。」

筆者の言葉に頷く書庫蔵さん。

「そう、このモヤモヤを毎週やってます。哲学対話で。思いやりのなさもないと成立しないんだけど、でもやっぱり思いやりがある社会の方がみんな気持ちよく生きれると思うんですよ。」

『思いやり』という、争いの存在に裏付けられた概念は人によって解釈が異なるもの。

そんな不明確な概念を対話の中で肉付けし、それぞれの形を見つけていくこと。それによって世界がより良くなると考えるからこそ、書庫蔵さんは哲学対話を店番の中で行っているのですね。

今日の哲学対話のテーマは「休む」。

この3時間で、何か新たな発見は得られるのでしょうか。

ティッシュケースとおせっかい

ふと書庫蔵さんの手元に目をやると、何かがずらりと並んでいます。色や柄もさまざまな手作りのティッシュケース。

「さっき小さいお子さんと来た方の手作りで。趣味だそうで、作ってはみんなに配っていらっしゃって。」

お菓子だけでなく手作りティッシュケースも配るのか……。

よくある光景なのか、帰ろうとする方に『ティッシュケースありますよ。』と声をかける書庫蔵さん。

「私ティッシュ持たない女なんだけど。」

「持ちましょう。これをきっかけにして。」

書庫蔵さん、売り込みがお上手……!

ティッシュケースを囲んでワイワイ盛り上がっていると、作者さんが戻ってきました。

「どうぞどうぞ、嬉しい。」

女性は続々とティッシュケースが貰われていく様子に笑みを浮かべます。

「ここは土日に良く来るんだけど、私の遊び場。」

なるほど、遊び場。遊び場って、素敵な表現だなあ……。

「もう68だから。昔は東京とか博多とか行ってたけど、お金もかかるしだんだん地域を狭めて。この辺はひとなるさんもあるし、歴史探訪のイベントなんかも色々やってくれるんでこれでいいかなと。」

『一番楽しい使い方をしてますよね。』という書庫蔵さんの言葉に、『でも何も引き受けずに、申し訳ないと思ってたけどね。』と呟く女性。

でも、日常的に訪れてくださる利用者さんがいるからこそ、オーナーさんたちの存在意義が生まれるのですから。

むしろ大切な役割を担っていらっしゃるのではないでしょうか。

ちなみに女性のおすすめの本はこちら。なんと3日で読破したとか。

「ここの社長が『おせっかいはいいことです。』って言ってて。若い子は『おせっかいとかって押し付けじゃない?』とかいうけど。」

「でも、おせっかいも思いやりの一つだと思いますよ。」

『作ったものを持ってくるのはおせっかいなのではないか』と少し心配していた女性。

しかし、普段からオーナーさんたちと信頼関係を築いているからこそ、皆さんから喜ばれているのではないでしょうか。

顔馴染みの方々と喋ることは、今の女性にとって日々の楽しみなのだそう。

「さっき一緒に来てた子は私の行きつけのカフェの子供。主人がいないから料理作るのが嫌で、よくそこのカフェに行って。お店に他のお客さんがいても、隣に来て宿題をやりに来たり。すごく可愛い。そこから帰る前に今日は書庫蔵さんがいるから行こうかなって感じでひとなるに寄ったりする感じで。」

『オーナーさんに会いにいくみたいな感じ。』と言いながら少し照れた様子に、彼女とオーナーさんらとの心のつながりが垣間見えます。

「じゃあまたね。」

翌日に向山緑地で開かれる歴史探訪のイベントに参加するため、今日は早めにお帰りのようです。

歴史探訪やCCCというゴミ拾いのイベントを通じて知り合いを増やし、日々を楽しく過ごしている女性。何歳になってもアグレッシブな姿に元気をもらえます。

豊橋に新たなサードプレイスを

日曜日はオーナーさんが多く訪れるようで、また一人新人オーナーさんが。屋号は「ネガジン」さん。写真を撮るのが趣味なのだそう。

ご自身で作った写真集や外国に関連する書籍が並ぶ本棚。

「写真集はここに出すつもりとかではなく個人的に作っていたんですけど、こうして見せられる場があるようになって。反響もありました。」

ご自身で作った本と、関連する内容の本を並べて展示する形で続けていきたいとのこと。

6月にオーナーを始めて、良かったと感じていることはというと。

「普段働いているところでは会社の人としか会わないですけど、オーナーさん同士のつながりができたり、会社にいるときには話さないような人と会話できる機会があったりするのがいいところかなと。サードプレイス的な感じですね。」

サードプレイスとは、家や職場以外の第三の居場所のこと。その人によってサードプレイスとなる場所は様々ですが、居心地の良い喫茶店や公園、地域コミュニティなどがありますね。

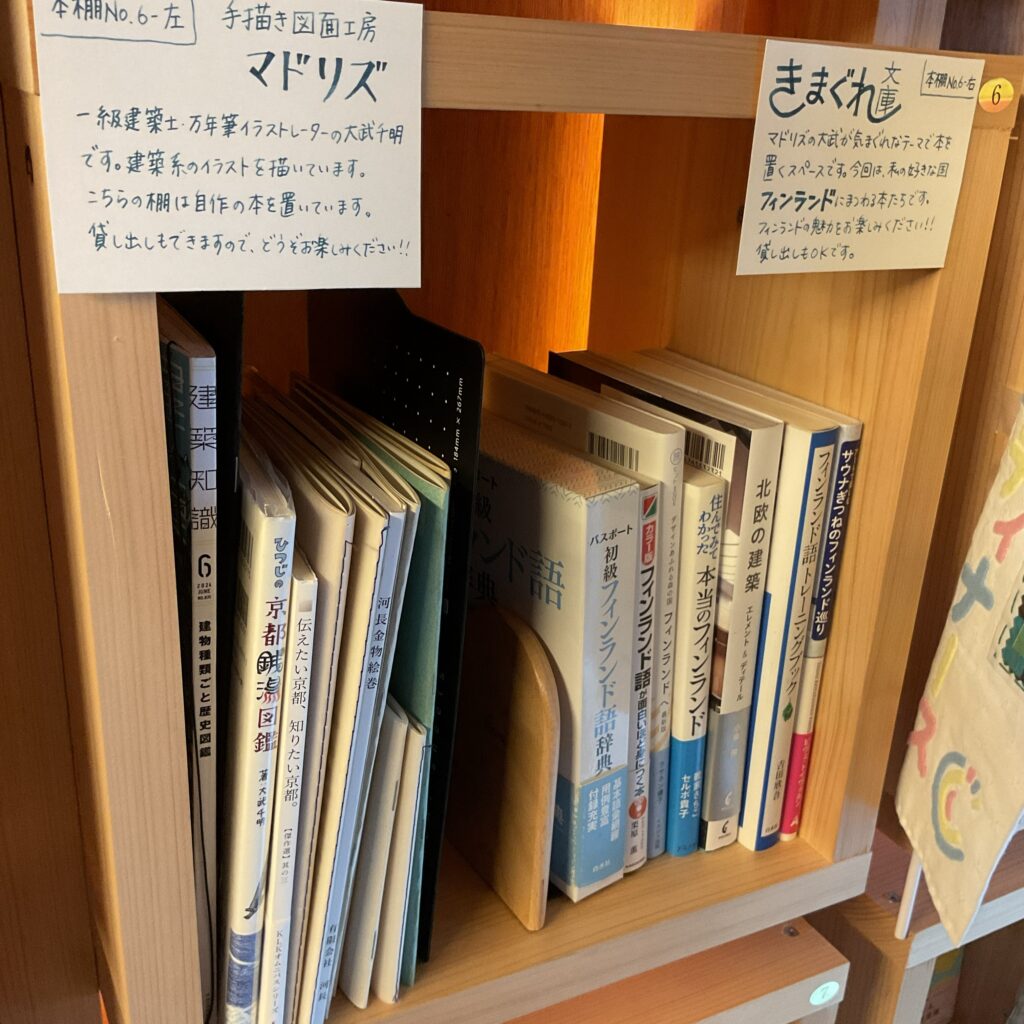

オーナーさんの中には、そうしたサードプレイスとなりうる場所の魅力を長年発信し続ける方も。

そのうちの一人が手描き図面工房『マドリズ』と『きまぐれ文庫』の二つの屋号を持つイラストレーターの大武さん。

「モーニングMAPを見ながら実際に行って、乗っているところを全制覇しようと頑張っています、みたいな方もいらっしゃったりしますね。」

そんな大武さんにはもともとSNSでイラストを発信していたところ、ご友人から「イラストが本になったらいいのに。」というお言葉を受けて本を作った過去が。

インターネット上で無料で作品を閲覧できる時代において、なお紙の本に魅力を感じる人の存在を日々感じているのだそう。

「ちょうどいろいろやっていこうと思っていた時にインスタでここを見て、今まで作った本を皆さんに見てもらおうと。今続編も作っているので、完成したらまた本棚にいれますね。」

豊橋技科大学で街づくりに関する研究室に在籍していた過去を持ち、いつか地元の豊橋でも何かしたいと考えていた大武さん。

ひとなる図書館の活動に惹かれたのは、これまでの歩みがあったからなのかもしれませんね。

オーナーとなってからは新たな出会いもあったよう。

「こちらでご縁をいただいて、展示の企画を開けたことがすごく良かったなって。ネコゼ商店さん(元本棚オーナーで現在は水上ビルにて書店を経営)が店舗にギャラリーを作られたので、そこに展示させてもらうという。結構こちらに来て驚いたのが、オーナーさん同士の交流もすごい活発なことです。実際にその個展をやった時にオーナーの皆さんが来てくださったりとかして、私も他のオーナーさんが何かイベントをされていたら行ったりとかしています。」

本棚オーナーさん同士の関係のように、豊橋でゆるく人がつながることが大武さんの理想とする形。

「そういうゆるいつながりが広がっていって、ここじゃなくても、道端とかで誰かと会ってちょっとホッとできるというか、そういう瞬間が増えてくるといいなって。」

大武さんの本も、豊橋の魅力を掘り起こしながら、地域と人々をつなぐ一助となっていそうですね。

新刊も楽しみです!

のれんをくぐって、勇気をもって踏み入れて。

夜19時、気づけば陽が沈み空は薄暮の青に包まれています。多くの利用者さんで賑わっていたひとなる図書館も閉店です。

3時間の取材を通じて、多くの利用者さんやオーナーさんがこの場所につながりを求めて足を運び、思い思いの時間を過ごしている様子や、この場所に集う理由を窺い知ることができました。

しかし、一つ気がかりなことが。

『ここに初めて来た人は、今日のようにオーナーさんや利用者さんが活発にお話しているところに入っていくのには抵抗感はないのだろうか?』

そんな疑問を桜田さんと書庫蔵さんにぶつけてみると。

「同じ人ばかりがいたら場所って発展しないので、どんどん新しい風を入れていかないと。ここにいつも決まった顔ぶれがいたらやっぱ入ってこれないじゃん。」

書庫蔵さんは現在日曜日に店番を務めていますが、また違う人が日曜日に店番として入ることも必要だと考えている様子。

「図書館でも会社でも全部そうだと思うけど、いろんな人が循環していろんな人の意見が反映されるようになるともっと発展していくと思いますね。人の言葉を聞く力があるから、館長さんは。」

では、新しい人がたくさんひとなる図書館を訪れれば、この場所がより発展するかというと必ずしもそうではないのかもしれません。

桜田さんは利用者数を増やすことよりも、そこに来る人の満足度を重視しています。

のれんと垂れ幕で少し中が見えづらい館内。中をおずおずと伺い、『何だろう、ここ……』と入ってきてすぐ帰ってしまう人もいれば、ちょっとゆっくり本を見ていってくれる人もいるそう。

「この間口でなかなか中に入りにくい人が入ってくるのってすごいことだな、と思っていまして。そのこと自体がいい体験になるといいなと思っています。初めて入ってきた人に『よく入ってきてくれたね。』っていうウエルカムな気持ちは心の中で持っています。よく勇気出してきてくれましたねっていう。」

そうやって入ってきた人が『ちょっとおもしろかったな、あそこ。』と思ってもらえれば、人数は少なくてもよいし、むしろ広さや場所の特性からすると、『100人に来てくれることを目指す!』というような場所ではないと考えているのだそうな。

確かに飲食店などと違って、多く人が来たら売上が変わるわけではないですものね。

「常連っぽい人がお話してると『なんか自分ちょっと場違いかな?』って思っちゃう人に、どうしたら輪に入ってもらえるかというのは考えていました。結論としては無理強いはしないってことかな、と。僕だったら撤退しちゃうので。『今日はもうダメだったな。』みたいな感じで。逆に常連さんとかがあんまりいなくて静かに話しかけられそうなときとか、それぞれのタイミングでまたチャレンジしてもらって、何か持ち帰ってもらえたら僕は満足です。」

『ひとなる図書館に入るのはハードルが高い。』

そう感じている人にも一度のれんをくぐってみてほしいと思います。

もしかしたら初めての日にはどこか居づらさも感じるかもしれない。でも、諦めず何回か足を運んでみてほしいのです。

たとえ会話がなくても、少しずつ顔見知りになっていくことで、ここがあなたの居場所に変わっていくはず。

本や人との新しい出会いが詰まったこの場所で、あなただけの『ひとなる図書館で過ごす楽しさ』を見つけてみませんか?

SHOP INFO

| 名前 | ひとなる図書館 |

| 住所 | 愛知県豊橋市駅前大通1丁目109-3 |

| 電話番号 | 090-4465-5003 |

| @hitonaru_library | |

| 営業時間・定休日 | Instagramの開館カレンダーをご確認ください。 |