本と人とつながる、自分でデザインする居場所(前編)

あなたが図書館に行くのはどんな時ですか?

本が読みたい時、調べたいことがある時、静かに勉強したい時、涼しい場所で暇つぶし……目的は人それぞれですよね。

しかし、今日紹介するのは、皆さんがイメージするのとはちょっと違う使い方や楽しみ方ができる図書館です。

「え、図書館でこんなことできちゃうの……!?」

そんな驚きをお届けします。

7月20日日曜日。じりじりと太陽が照り付ける中、多くの人々が行きかう豊橋駅。

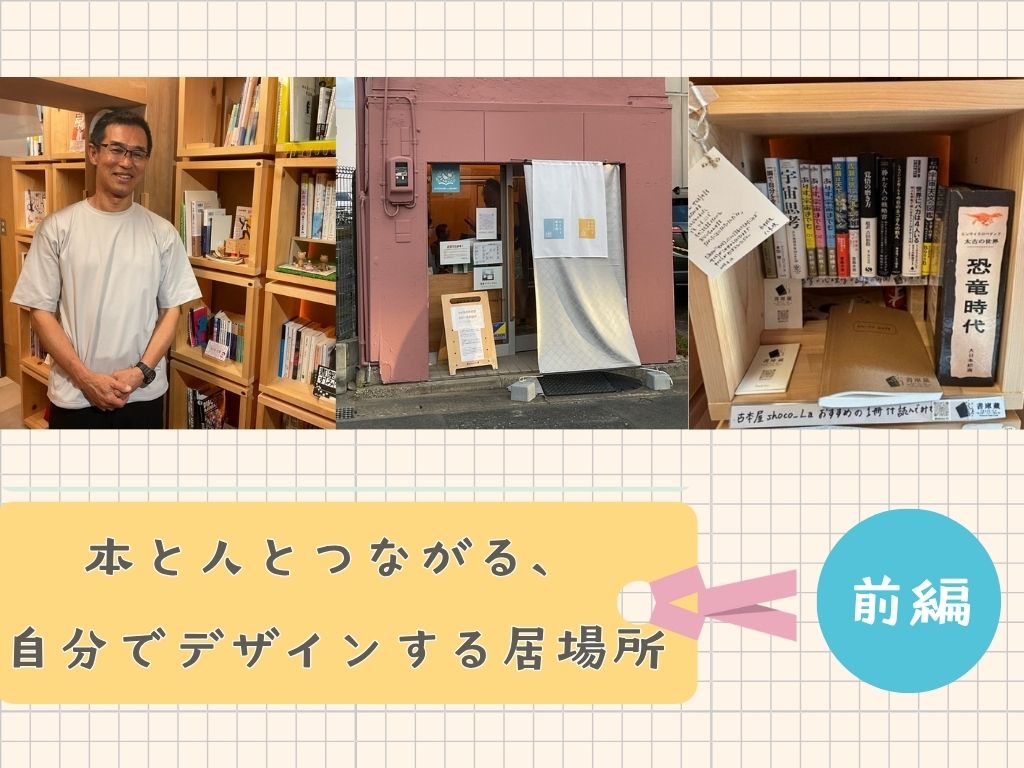

人の熱気から逃れるように東口を出て、駅前通りを歩くことおよそ5分。 水上ビルの手前にある、ピンク色の外壁が可愛らしい建物が本日の目的地です。

ここは2024年3月31日にオープンした『ひとなる図書館』。

「え、これが図書館?」と驚かれた方もいるかもしれませんね。

ここは自治体が運営しているのではなく、人と人との交流や街の活性化を目的として個人が作った、いわゆる『シェア型図書館』。

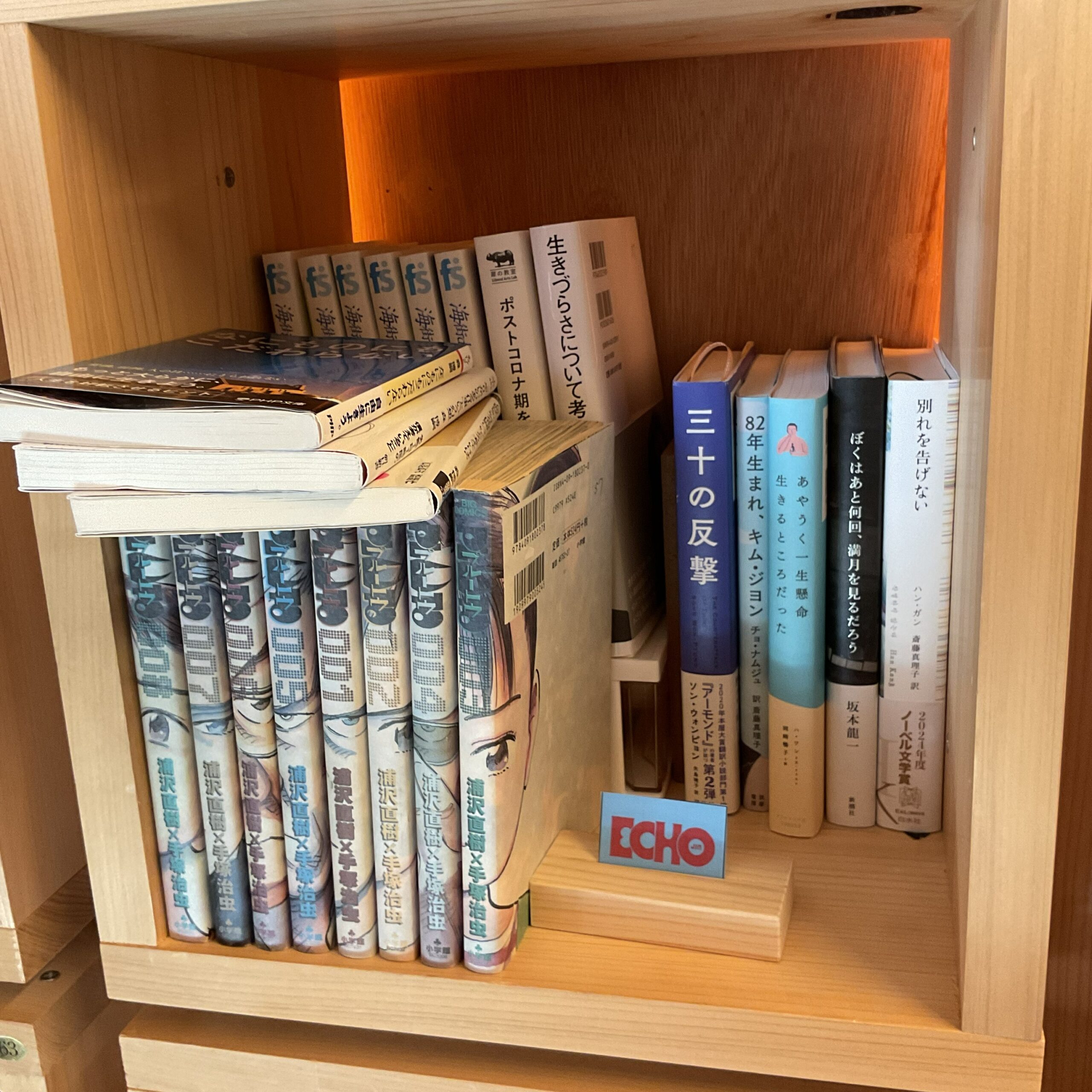

計60人のオーナーさんらが月2,000円で本棚の1スペースを借り、それぞれが自身の本棚に推薦図書を並べたりお店番をしたりしているのです。

オーナーさんはなぜわざわざお金を出して本棚を借り、自分の本を置いているのか。

利用する人々はこの図書館に何を求めて足を運ぶのか。

オーナーと利用者をつなぐ本棚に焦点を当てて、それぞれの想いを解きほぐします。

コロナ禍、人が消えた駅前から始まった。

「こんにちは。暑いですから、ぜひ中に入ってください。」

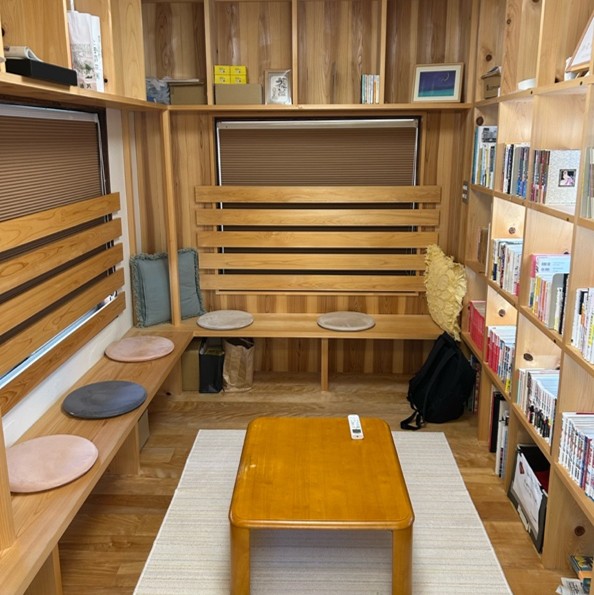

館長の桜田さんに促され、頭をぶつけないよう身をかがめながら階段を上ると、木に囲まれた温かみある空間が。

2階は読書スペースや自習室として使われています。

「寒かったりしたら遠慮なくおっしゃってくださいね。」

金券ショップの運営や不動産業を営む傍ら、ひとなる図書館の館長をはじめ様々な地域貢献活動に取り組む桜田さん。気遣いの言葉から暖かな人柄が垣間見えます。

「コロナ禍でお父様から継いだ金券ショップを閉店したとのことですが、やはり外出制限で駅前や街中から人の姿が消えたことはショックでしたか?」

「そうですね。近隣のお店の方々も軒並みお店を閉めていらしたのですが、私は切符などを売る自動販売機を豊橋駅に設置していたので、商品の補充のために駅には来ていたんですね。

でも、土曜日に駅に来たのに人がいないんです。全く。」

2020年4月、緊急事態宣言によって人々の当たり前の生活は突如奪われました。

「その時、直感的に『被災した』と感じました。地震などのような……。そこからですね。自分自身の商売の在り方を振り返ったんです。そこで、『商売をしている人たちが自分の店のことばかり考えていちゃだめだ、店を構える街全体のことを考えないと!』と思うようになりました。」

『被災』という強い言葉には、事業をしていた人々が突如として苦しい状況に立たされた苦しさ・理不尽さがにじみ出ています。

心境の変化は、幼いころから暮らしている豊橋の街が変わってしまう寂しさというよりは、経営者としての危機感が大きかったと言います。

「幼いころからとよはしっ子でしたが、街づくりに力を入れようと思ったのは事業者だからですかね。駅前が賑わいを失うことについては、仕方ないのかなという思いも大きいんです。実際、自分も駅前に遊びに行くことは減っていますしね。」

『駅の近くで商売をしているのに、駅前の現状を気に留めたことがなかった。』と語る桜田さんが、コロナ禍をきっかけに動き出せた理由は少し意外なもの。

「ある意味時間があったからなんです。(金券ショップは)人の移動が前提の商売なので、経営が成り立たなくて。暇になってしまったと。」

緊急事態宣言によって外出には制限がかけられ、交通機関の需要は激減。売り上げは1/10以下に落ち込み、2020年の4月に金券ショップを閉めることに。

「これは商売してきた人の知恵なんですけれども、自分が『大変だ』と感じたときは、『他の人も大変だ、他の人の方がもっと大変だ』とメンタルを切り替えるようにしています。そうすることで自分を追い込みすぎない。そして、人のために自然に動けるようになると思うんです。それが街づくりだったという。」

この言葉に、桜田さんがひとなる図書館を作った理由が凝縮されています。

自身もお店を閉めなければならないほどの逆風の中にいながら、「自分が今これだけ大変ならば、他のお店はきっとさらに大変な状況に置かれているはずだ。」と考えられる。だからこそ誰かのために、そして自身が暮らす街のために行動できるのではないでしょうか。

桜田さんはその後豊橋市まちなか活性課が主催するリノベーション街づくりのオンラインワークショップを受講し、空き店舗を活用した街づくりについて知りました。

「うちの元金券ショップも空き店舗だな。」

そう気づいた桜田さんは『うちの空き店舗を使ってもらえませんかね。』と市役所へ直談判。

まちなか活性課ではちょうど空き店舗を探しており、トントン拍子で話は進みました。

普通は空き店舗を提供するオーナーが見つからず、行政側は苦労するのだとか。

ワークショップの開催を経て、市役所の方々や地元の学生とアイディアを出し合う中でひとなる図書館が誕生しました。

「豊橋市がこのようなリノベーション街づくりを進めていらっしゃったことが本当にいいタイミングで、いろんないいきっかけがあって今に至るという感じです。一人でやれることでもないですし。」

コロナ禍の少し前に発起したリノベーション街づくりの取り組みと桜田さんの行動力が合わさり、多くの人々が協働する呼び水となったのかもしれませんね。

なぜ図書館に生まれ変わったのか

しかし、街の活性化につながる拠点として金券ショップを図書館に生まれ変わらせたのはなぜだったのでしょう。

「街づくりについて色々な情報を収集しているときに、たまたま『完全民営化黒字経営のシェア型図書館』っていうワードが飛び込んできたんですよ。」

街づくりを進めるうえでのハードルの一つが、事業性の確保が難しいこと。

要するにお金にならない事業が多いのです。

個人のビジネスとして収益を上げることが難しいことから、街づくりは行政頼りになりがちという現実があります。

『しっかり収益も上げつつ町の活性化にもつながるようなことをしなければ』。

そう悩んでいた桜田さんにとって、図書館、売り上げ、黒字、完全民営……そんな一見両立しえないワードは非常に面白いものでした。

その後イノベーション街づくりワークショップは順調に回を重ね、いよいよ金券ショップ跡地の使い方のアイディアを考案・評価する段階に。

「僕は物件のオーナーとしてそれぞれのアイディアを評価する立場だったんですけど、どんなに面白い事業提案をしてもらってもなかなか事業化ってしないんです。」

出てきたアイディアは『どれくらいの費用をかけて、どれだけの収益が上がって、誰がやるのか』という点が不透明なものがほとんど。

壁にぶつかっている時、桜田さんの頭の片隅にあったシェア型図書館の存在が再び浮かび上がってきました。

『いろんな人が集まるっていうことで、なにか面白い化学変化が起きるのでは?』

2023年1月、そう考えた桜田さんは静岡県焼津市にある『みんなの図書館 さんかく』を訪問します。実際に足を運んで、その居心地の良さに感銘を受けたのだとか。

なんか居心地が良くて、ついつい長居してしまう……こういう施設を豊橋にも作りたい。

桜田さんの心は固まり、漠然としていた計画が図書館という具体的な形を持ち始めたのです。

街づくりにおいて場所を作るだけではなく、人と人とがどんな風に過ごすのかを大切にしている桜田さん。目指す在り方を言語化したコンセプトがこちら。

「大きなコンセプトが主に三つあります。そのうちの一つが、人と人が交流して、ゆるーく知り合いを作るというか、友達までいかないけど知り合いだよね、みたいなちょっとしたつながりを作っていくというところですね。」

確かに、自分の行きつけの場所でよく顔を合わせている人には、会話がなくてもなんとなく親近感を持つはず。

「もう一つは、『誰かの居場所になる』ということを意識していまして……『一人でただそこにいていい場所』という表現がいいんですかね。そこにただいるだけで居心地が良くて、ちょっと元気になるとか、そんなイメージです。決してコミュニケーションが得意じゃなくてものんびり過ごせるとか、そういうコンセプトで考えています。」

ひとなる図書館をはじめとする多くのシェア型図書館はコミュニティスペースの役割も持っていますが、利用者の中には人とおしゃべりが苦手な人もいます。

しかし図書館ならば黙って入ってきて、本を読んで、黙って出て行っても咎められない。

そんな、図書館ならではの良さを大切にしているコミュニティスペースなのです。

「もう一つは、『何かに挑戦する人を応援する』ことです。特にここを意識しています。」

趣味で絵を描く、その作品を販売する。趣味のことについて自分が先生になって講座をする……。

そうやって仕事じゃないけれど一歩踏み込んで、自分の新しいことに挑戦しているような人を応援したいのだそう。

実際にここから卒業し、本屋さんを始めたオーナーさんもいらっしゃるそう。『応援したい』という桜田さんの心が伝わるからこそ、自分の夢に向かって行動する人が集まりやすいのかもしれません。

「ひとなる図書館の『ひとなる』っていうのが『育つ』とか『成長する』っていう意味で、そこにだいぶ意味を込めているつもりです。」

本棚オーナーさんたちの成長を支える場でもあるひとなる図書館。

現在埋まっている60の棚は、何かに挑戦したい人たちがこの豊橋に存在している証なんですね。

60人の仲間と出会うまで

実際にオープンに向けて動き出してからは、想定外のことだらけの日々。

そもそもひとなる図書館は2023年の年末頃にオープン予定だったのだそう。

「工事が大幅に遅れまして、遅れている間に本棚オーナーになってくれる人や図書館を応援してくれる人たちと自分たちでペンキを塗ったり本棚を作ったり……オープンが遅れたからこそみんなで作っていくことができまして。そうやって応援してくれる人の中から、開館日の時点で35人の方がオーナーになってくれていました。」

35人という数は、『初めの一年で半分くらい埋まればいいな。』と考えていた桜田さんの予想を大きく上回るものでした。

図書館を自ら手作りする経験が、よりひとなる図書館への共感や応援の想いにつながったのです。例えばDIYに参加した桜田さんの元同級生の方は、『愛着があるから』と今も頻繁に図書館を訪れているのだそう。

原点であるリノベーションまちづくりのワークショップの参加者を起点に仲間が集まり、オープンしてからもメディアや口コミを通じて評判が広まっていきます。

そんな中、一つの転機が。

「5月にまちなか図書館で時々やる『館長が今会いたい人』っていうイベントに呼んでいただいて。その日のイベントが終わった直後に4、5人増えて、新聞に取り上げていただいたこともあって6月には埋まっていました。」

まちなか図書館でのイベント出演によってもともと本が好きな方々にひとなる図書館を知ってもらえたことで、60人のオーナーが集結したのです。

『読書に恵まれた街』で成長する。

ひとなる図書館がこうして人々に受け入れられた理由の一つに、土地柄があったのかもしれません。

豊橋市はひとなる図書館やまちなか図書館、新しい本屋さんが近年誕生し、老舗の大型書店も根付いていて、まさに『読書に恵まれた街』。

普段と場所を変えて本を読みに来る場所として最適だとのことで、豊橋市は『読書ワーケーション』発祥の地に制定されています。その活動の発起人の一人は桜田さんです。

読書ワ―ケーション以外にも、桜田さんは新たな過ごし方の創造に取り組んでいます。

例えば8月からは居場所づくりプロジェクト『サードプレイスふらっと』として、これまで使っていなかった3階を活用してキャリアコンサルタントの方との面談を開催。

家族や友人、会社の同僚など身近な人に相談しづらいモヤモヤを抱えている人に対して、自分の本当の気持ちを解放できる心の在り処を提供する、そんな居場所づくりを行います。

コンサルタントや看護師といった資格を持ったオーナーさんの中には、お店番をしている中でお客さんから相談を受けてそれに対するアドバイスをしたり、場合によっては専門家につなげたりという活動をしていたそう。

そうしたオーナーさんが集結して、今回新たな取り組みを始めました。

「この場所の使い方というのは、僕がというよりかは一人一人の本棚オーナーさんが育てていくものだと思いますので、要望を聞いていいなと思うことはどんどん進められるようにはしています。」

オーナーさんの挑戦を後押ししながら、ひとなる図書館が日々アップデートされていくのを目の当たりにする中で、図書館をやってよかったと感じている桜田さん。

これからどんな未来を見据えているのでしょうか。

「そうですね、ひとなる図書館の名前の通りに、本棚オーナーさんだけじゃなくても、利用者の方もそれぞれ成長していく。そうして近所の方がみんな元気になったり、心が落ち着いたりとか、そういうふうになっていくと、僕も嬉しいという感じです。」

ひとなる図書館という名前に込められた、人々の成長への想いをしかと受け取ることができました。

利用者さんやオーナーさんにその想いが伝わっているのか、実際に確かめていきましょう。

ちょっと違う、特別な場所

よく本を借りに来るという男性。歴史物が好きで、こちらの本棚に置いてあるものは全て読んだとのこと。

「別に常連でもないけど……。」

いやいや、ご謙遜なさらず。十分常連さんです。

弊社の事業『旅の扉』もご存じだという、読書に関しては情報通な男性。ひとなる図書館にどんな魅力を感じているのでしょう。

「ちょっと特別な感じがあるかな。まちなか図書館とか中央図書館とかとは、ちょっと違う感じ。やっぱりその人の、本棚のオーナーの人のオススメだから。並べられたものには何か意味があるのかな、と僕は思って読んでいます。」

よりオーナーの顔が見えやすく、本もバラエティに富んでいるからこそ、『こういう良さがあるからこの人はこの本を並べたのか。』と想像を巡らせる楽しさがあるのですね。

「自分が読んだことある本がポツッとあったりすると、『やっぱりこの人はこんな本が好きなのか』って思ったりね。その人の心の中を覗けるような気がして面白いですよね。自分は恥ずかしくてできないけど。」

『本を読むことは、オーナーの心の中を覗くこと。』

本棚それぞれにオーナーがいるひとなる図書館だからこそ、このような感想が生まれるのでしょうか。

好奇心、それは新世界への扉

続いて声をかけたのは、つい最近オーナーになったという女性。

普段は名古屋に住んでいる息子さんとご一緒です。

オーナーになったのはお友達の紹介がきっかけですが、以前からひとなる図書館が個性的だと感じ、足を運んでいた彼女。

「一つ自分の本棚があるって、自分の内面を見せるようなものじゃないですか。本当恥ずかしいんですけど、置くのって。でも恥ずかしさを超えて、そういうのもいいのかなと思って。ここに本があると、客観的に自分のことがわかるような気がしたんですよね。頭の中で『ここに置いてみようかな』という本を選ぶことをやってみたら、ちょっと自分の中で対談してるみたいで面白くて。」

実際にどのように本を選別したのかというと……。

「まずは繰り返し読んだものと、今まで買わなかった、韓国の本をメインに。これは買った時に題名だけで買って。」

『あやうく一生懸命生きるところだった』という本を手にする女性。

「この本は今後も読まないかもしれないけど、それでもこの本が本棚にあって目に入るだけで、『頑張りすぎてたな、一生懸命になりすぎちゃってたな。』みたいに気づけて心が軽くなるような気がして。」

お客さんにも「自分の本を読んで欲しい」とは思わないのが彼女のスタンス。

何も思わなくてもいいし、途中で辞めてもいい。そんな自由度の高い楽しみ方をしてもらえればいいと考えているのだそう。

今日初めて足を運んだ息子さんはというと。

「ついてきたのは昔から本が好きだったっていうのもありますし………さっき母が『恥ずかしい』って言ってたじゃないですか。その人の、本棚の持ち主自身の考えがすごく出るのかなと。それを見ているだけでも面白そうだなって。」

普通の図書館ではジャンルごとに本が分類されているため、実用書などいつもは手に取らないような本とも出会えることも魅力的なのだとか。

息子さんの言葉に女性も続きます。

「会ったことがないオーナーさんでも、本棚を見ているだけでもその人とちょっと知り合ったみたいな感じがして。そこですね。」

本棚を通じてオーナーの人柄を垣間見て、何に興味があるのか知りたい。

そんな好奇心が『得にはならないのに、お金払ってまでここに来る理由って何だろう。』という思いにつながり、彼女をオーナー就任へと突き動かしたのです。

彼女は果たしてその答えを見つけられるのか。今後にも注目です。

ベテランオーナーと次世代オーナー

インタビュー中にも続々と来館者が。

階段前の小上がりで座って、持ってきたお菓子を袋から出している女性は『はま文庫』のオーナーさん。

開館時からオーナーを務めるベテランで、月に一度置いてある本を入れ替えており、精力的に活動しています。

「今まさに自分が読んでいる本を出すのはちょっとこっぱずかしくて抵抗があって、頭の中を覗かれるみたいな……。なのでその月のテーマを決めちゃって、家にある本からピッピッって4、5冊選んでます。」

オーナーを始めたのは、もともとリノベーション街づくりに関心があったから。

「何年か前に豊橋の街が『人が歩かない街になった』って聞いて。豊橋がもし活力がなくなって沈んだら、たぶんもう東三河全部が限界集落になるんじゃないかって勝手に思っちゃったんです。」

ある日、空き地や空き家が点在的に発生する都市のスポンジ化や、それらの空き家が駐車場になって徐々に街の活力が失われるという都市問題について知った彼女。

人口が徐々に減少している豊橋の未来への不安が原動力となりました。

「この本棚と関わらなかったら知らなかったことばっかりです。ここに来ると普段の自分を知らない人とも気安く、普通に話せて。毎週お店番もするんですけれど、日曜日は館長さんや他のオーナーの方もいて、なのでよく来ていますね。」

一つの話題で化学反応のように話が盛り上がったり、その人の好きなものについて話題を振ってみたりと、人々との会話を楽しんでいるはま文庫さん。

今後のひとなる図書館に対してはどのような広がりを求めているのでしょうか……?

「ひとなる図書館が一つの点としてあるだけじゃなくて、点が線になって面になるみたいな……そういう風に町中に気安く集まれる場所があるといいと思っています。」

ひとなる図書館だけではく、同じような拠点を増やしたいという、街づくりの見識を踏まえた想いが伺えました。

はたまた今月からオーナーとなった女性は。

「主婦なんですけれど出身が大阪で。豊橋に来て10年は経っているし友達もいるっちゃいるけど、なんだろう……結構毎日孤独で。お友達とかが欲しかったからですね。」

もともと存在を知っていたものの、実際に訪れてみて活発に活動しているオーナーの方々の姿に惹かれ、『楽しそうだな、自分も同じように交流したいな』という思いが生まれたのだそう。

オーナーになって本を選ぶ際には迷いもあった様子。

「本棚ってみんなに見せるものだから、ついかっこつけて選んでしまいがちだと思うんです。私も最初やりかけたんですけれど、そうやったらどうしても壁が取れないな、と思って。自分が本当に心から好きな本を選ぶことにしました。」

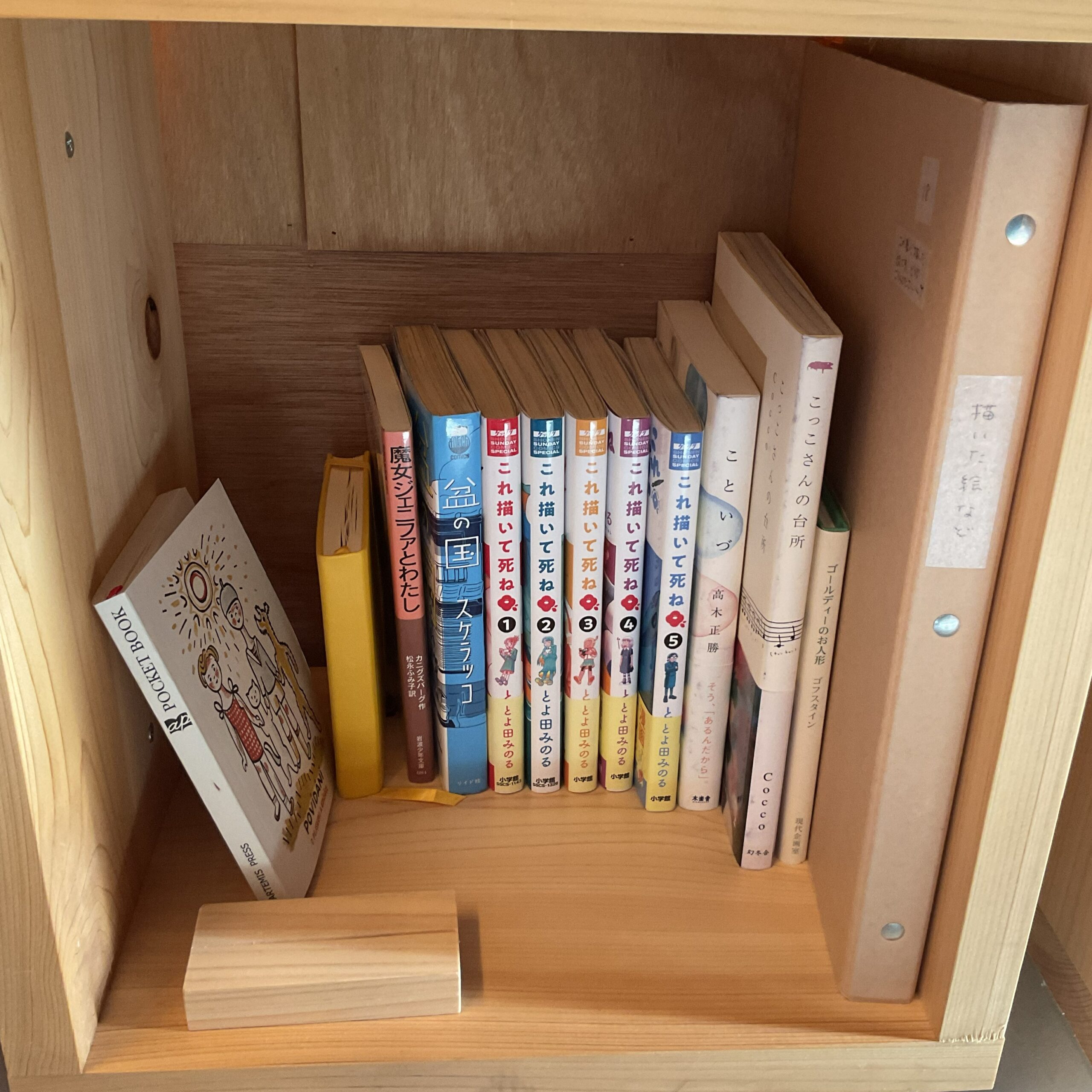

取り繕った自分ではなく、本当の自分を見せて交流したい。そんな彼女の強い想いが感じられますね。 こちらが彼女の作った本棚。

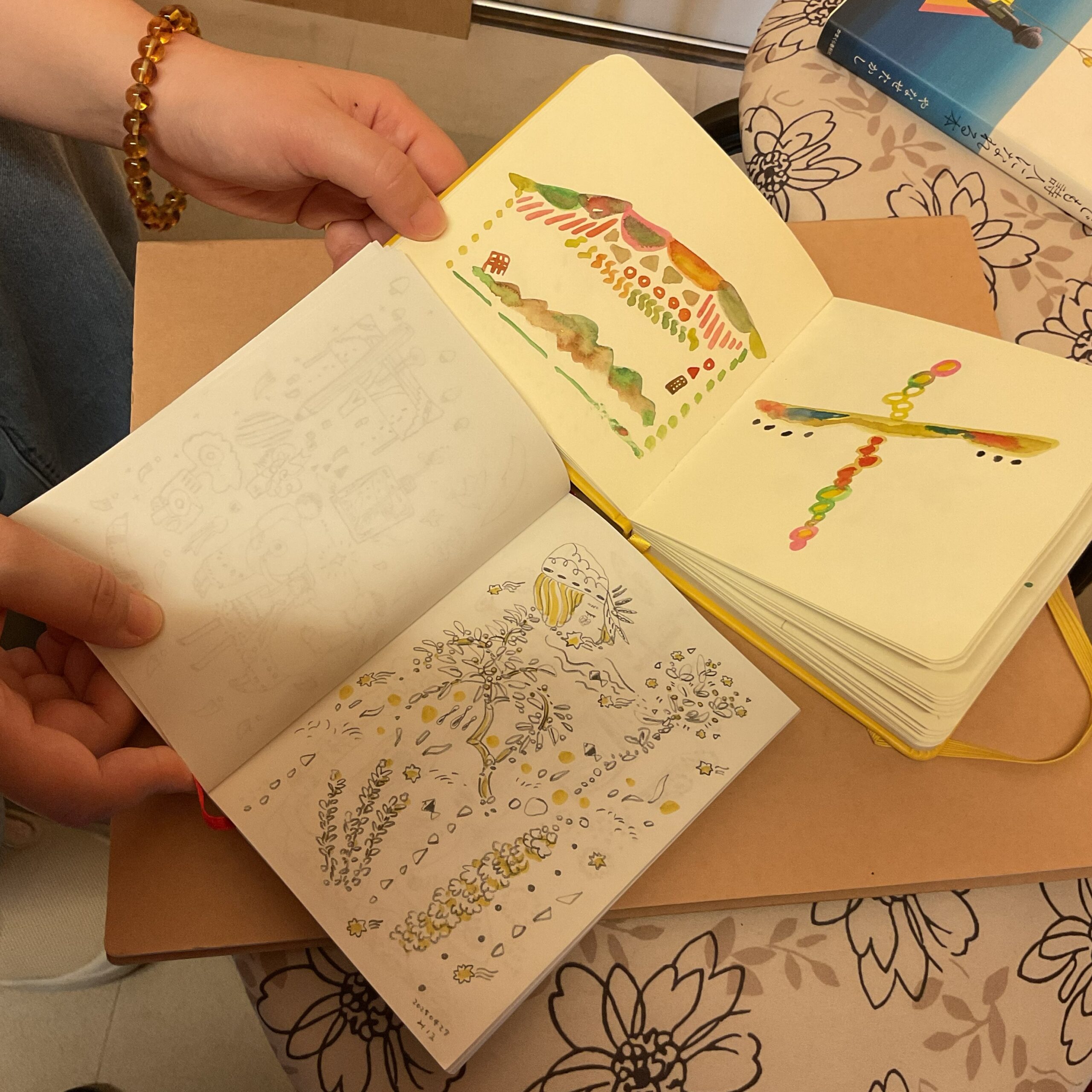

「趣味で絵を描いています。これは最近パステルをもらったからそれで描いてみたもので、これは出先で描いたものですね。子どもが描いたものもあります。」

「曲を作ったりもしているので、ここにギターを持ってきたいな。店番で。」

絵や音楽など多彩な趣味を持つオーナーさん、ひとなる図書館に新たな風を吹かせてくれそうですね。

ここまでお話をお聞きした利用者さん・オーナーさんに共通していたのは、『本棚はその人の内面を映すもの』という認識です。

だからこそオーナーさんたちは『本棚を他の人に見せることが恥ずかしい』と感じ、逆に利用者の方は『知らない人のはずなのに、その人の心の中を覗くことができたみたいで面白い』と感じるのでしょう。

本棚に並んだ本を実際に手に取る時に、本を通じて自分を見せる・本から相手の心を読み取るという関係が成り立っているというのは、普通の図書館ではあまり見られない光景ではないでしょうか。

このひとなる図書館であれば、60人ものオーナーさんと本を通じて心の交流ができる……そこに人々は魅力を感じて足を運んでいるのです。

〈前編終わり〉